L’équipe de France a justifié sa promotion de dernière minute en terminant sixième de son groupe. Une place synonyme de maintien, acquis en s’imposant dans la douleur contre ses deux rivaux directs, le Kazakhstan et l’Italie. Bilan et analyse de ces Championnats du monde pour les Bleus.

Une promotion imprévue

Reléguée en 2019, la France se préparait à une opération commando en Slovénie afin de décrocher la montée lors du Mondial de division 1A. Annulé en 2020 et 2021, ce championnat s’annonçait serré face à des équipes telles que l’Autriche, la Hongrie et la Slovénie.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec le soutien logistique de la Biélorussie, a chamboulé ces plans. L’équipe de France a été promue avec l’Autriche en remplacement des deux pays sanctionnés, et s’est retrouvée dans le groupe de Helsinki, avec le calendrier de la Russie, plutôt favorable en termes de récupération.

En effet, les Bleus jouaient leurs deux rivaux pour le maintien assez tôt dans le tournoi, avant l’usure physique de sept matchs en dix jours. Mieux, elle bénéficiait à chaque fois d’un jour de repos de plus que son adversaire.

Au final, la France a fait le travail. Piégée par le Kazakhstan, elle a su trouver les ressources pour renverser la partie au deuxième tiers et s’imposer 2-1. Contre l’Italie, le stress fut encore plus important. Menés 1-0 sur une grossière erreur défensive, les Bleus ont dû attendre jusqu’à la 59e minute pour égaliser, avant d’arracher la victoire en prolongation.

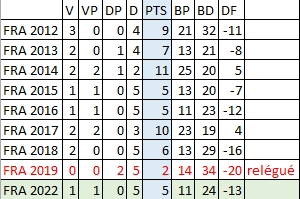

Le bilan comptable

Avec 5 points, la France affiche le même bilan que sous Dave Henderson et les Mondiaux de 2015 et 2016. On y ajoutera celui de 2018 (six points) qui y ressemble : un championnat avec deux victoires, face aux rivaux directs, depuis le début de la formule avec poule de huit équipes (2012).

On peut donc considérer que la France est à sa place. Comme le soulignait Anthony Rech après le dernier match contre le Canada : « Il ne faut pas oublier d’où l’on vient ! En 2019, nous n’avions pas gagné un match.«

La France a rarement dépassé ce cap des deux victoires, en réalité. On le trouve évidemment sur le quart de finale de 2014 et le Mondial de Paris en 2017, avec un effectif au complet ou presque dans les deux cas, pour les deux seuls Mondiaux avec une différence de buts positive. On le trouve aussi sur le bon mondial 2012, où la France a joué sa place en quarts au dernier match contre la Slovaquie, perdant de peu. Même le Mondial 2013, avec la victoire contre la Russie, n’avait offert que deux succès, mais des points pris dans trois matchs.

Bref, rien que de très normal, en somme. La France n’a guère progressé en dix ans. Malgré tout, ce raccourci comptable éclipse aussi une réalité d’effectif : cette édition 2022 comptait huit débutants sur vingt-cinq, et un seul joueur de NHL, Alexandre Texier.

L’attaque, éternel point noir

Bien peu de joueurs semblent capables de marquer à ce niveau derrière les joueurs de NHL et quelques vétérans comme Sacha Treille ou Anthony Rech. Il est d’ailleurs frappant que trois des onze buts viennent de défenseurs, avec un but de Florian Chakiachvili et deux de Hugo Gallet !

Malgré tout, la France n’a finalement été blanchie qu’une seule fois, contre trois en 2016 et 2018.

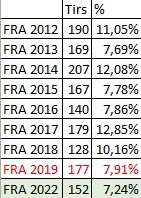

Réussir à transformer les occasions constitue le chantier numéro 1 du staff de l’équipe de France. Les occasions sont là, mais le réalisme fuit les Bleus de manière récurrente. Avec 7,24% de réussite au tir (11 sur 152), la France se classe tout simplement 16e sur 16 de ce Mondial… avec le 3e pire bilan de son histoire en nombre de tirs, après les tristes Mondiaux 2016 et 2018. Mais on le voit, c’est la quatrième fois sur neuf que les Bleus terminent en dessous des 8% de réussite !

Blanchie trois fois sur les quatre derniers matchs de préparation, la France n’a pas trouvé beaucoup plus d’attaque au Mondial, ne dépassant pas une seule fois les deux buts.

La défense, la bonne surprise

Avec les retraites des expérimentés Kévin Hecquefeuille et Antonin Manavian, ainsi que du gardien Florian Hardy, on pouvait s’inquiéter du renouvellement des générations. Et plus encore après la déroute défensive de 2019 (34 buts encaissés), qui avait exposé la méthode de Philippe Bozon. Trois ans après, et suite à plusieurs tournois et regroupements, force est de constater que la progression du jeu défensif a été spectaculaire.

Les 24 buts encaissés cette année se situent certes en milieu de tableau, mais avec trois buts cage vide. Et un sévère 7-1 reçu contre le Canada en dernière journée vient un peu ternir un excellent bilan par ailleurs. La France n’avait jusque là pris que 17 buts en six matchs, proche de son record de 2017 (19 buts). Dommage que les Canadiens aient décidé de se réveiller au lendemain de leur défaite historique contre le Danemark !

Cet « éclat » est une récurrence de l’équipe de France, qui a fréquemment explosé défensivement au moins une fois. Il ne doit pas faire oublier les prestations très solides contre la Slovaquie, l’Allemagne, le Danemark et même la Suisse, quatre matchs où les Bleus ont été suffisamment proches au score pour pouvoir sortir leur gardien. Cela n’aura payé que contre l’Italie finalement, mais c’était le match où il le fallait à tout prix.

La défense a brillé globalement, avec une prestation convaincante d’Henri-Corentin Buysse dans les cages (1,76 buts encaissés, 93,14% d’arrêts), et de Sebastian Ylönen en alternance (à l’exception du match contre le Canada, un peu moins bon de sa part). Buysse s’est montré solide et décisif lors des deux matchs clés, tenant la France à un seul but d’écart en dépit de sérieuses occasions kazakhes et italiennes.

Sur le plan de la défense, la présence de Yohann Auvitu a énormément pesé. Joueur d’expérience rompu au haut niveau, il n’avait plus participé aux Mondiaux depuis le Mondial 2018, qu’il avait quitté prématurément sur blessure. Pour son dixième championnat du monde (65 matchs désormais), il a avalé les minutes face aux meilleurs trios adverses, et apporté par sa relance et sa vision offensive. Il termine avec 25 minutes jouées de plus que le deuxième (Hugo Gallet), aligné en supériorité comme infériorité.

Sa présence a stabilisé le jeu défensif de ses collègues. Mais cela n’explique pas tout. Depuis sa nomination en 2018, Philippe Bozon martèle sa volonté de faire progresser les joueurs dans le jeu sans palet et dans le comportement collectif de l’implication défensive. Si ce fut un échec majeur en 2019, il semble que les trois ans qui ont suivi aient permis d’intégrer enfin le message. La défense n’a jamais paniqué.

Le soutien, l’application à la relance, la simplicité en cas de difficulté (dégagement par la bande par exemple), et surtout la qualité du jeu à la crosse pour couper tirs et passes (le fameux « stick-to-stick » prôné par Philippe Bozon) expliquent aussi cette bonne impression défensive globale. On a rarement vu la France aussi en place défensivement. Reste à mieux gérer les contre-attaques adverses, la moitié des buts encaissés venant de situations « off the rush »…

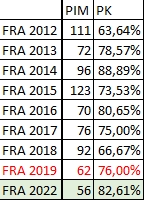

La discipline et les équipes spéciales

Cette discipline a eu un impact considérable sur les résultats encourageants de la défense, et le fait que les Bleus ont été dans le coup à tous les matchs, sauf celui contre le Canada. On connaît l’importance de ces situations : la Suisse prend les devants 3-2 sur une pénalité inutile de Chakiachvili, et le Danemark marque le 2-0 suite à une faute de Thiry, par exemple.

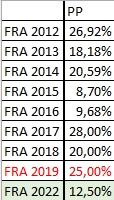

Mais ce chiffre brut est surtout intéressant mis en relation avec un autre : la France se classe 16e et dernière avec seulement 16 situations de supériorité ! Elle n’a pas réussi à provoquer des fautes adverses afin de se mettre en bonne position, et marque donc seulement deux buts dans cet exercice. Par comparaison, le Danemark a obtenu 33 jeux de puissance. Cela peut s’expliquer par la difficulté pour les Français de garder le palet en attaque sur de longues séquences, situations propices pour provoquer des fautes.

Le point faible : le poste de centre

Privés de Pierre-Edouard Bellemare et Stéphane Da Costa, les centres historiques, les Bleus ont fait avec les moyens du bord. Philippe Bozon espérait aligner une colonne vertébrale composée d’Alexandre Texier, Louis Boudon, Valentin Claireaux et Nicolas Ritz, avec Fabien Colotti en remplaçant.

Problème : Alexandre Texier ne s’est pas montré à l’aise au premier match à ce poste, lui qui évolue ailier droit à Columbus. Philippe Bozon a cédé aux désirs du joueur vedette et a déplacé Damien Fleury au centre. Le capitaine s’est sacrifié sans vraiment briller, avant de manquer les deux derniers matchs du tournoi, lui qui avait déjà manqué une partie de la préparation pour raisons personnelles.

La blessure de Boudon contre la Suisse a accentué le problème. Le jeune attaquant de NCAA a montré beaucoup de bonnes choses dans ce tournoi et constitue assurément une rare assurance d’avenir à ce poste. Il est d’ailleurs étonnant que Texier n’ait pas été replacé au centre face au Canada compte tenu des circonstances et que ce soit Charles Bertrand qui s’y soit collé… Cela ne veut dire qu’une chose : Texier veut être un ailier, et ne jouera pas au centre.

Philippe Bozon expliquait avant le tournoi que la France était « un peu démunie au centre ». Un doux euphémisme, qui masque une réalité criante : la France n’a plus de centre. Claireaux, auteur d’un excellent tournoi, a plutôt un profil de troisième ligne, et Ritz de quatrième. Et tout deux ont déjà passé 30 ans. Colotti, qui disputait son premier Mondial, a montré quelques bonnes choses mais semble plutôt lui aussi destiné à un rôle de bottom-6. La préparation n’a pas non plus révélé de gros potentiel à ce poste, avec le seul Maurin Bouvet intéressant, mais bien juste pour le niveau international. Et lui aussi joue ailier en club…

L’âge de Bellemare, la fragilité de Da Costa et la carrière nord-américaine de Boudon, risquent de poser des problèmes majeurs à l’équipe de France en vue du maintien 2023. L’absence de centres d’envergure, avec le problème que cela peut poser aux mises au jeu, risque de coûter cher.

Voici les joueurs potentiels qui ont joué au moins un match en Bleu au poste de centre en 2021-2022 (TQO compris) :

Stéphane Da Costa, Pierre-Édouard Bellemare, Valentin Claireaux, Nicolas Ritz, Alexandre Texier, Louis Boudon, Maurin Bouvet, Jordann Bougro, Fabien Colotti, Antonin Plagnat, Gabin Ville, Julien Guillaume, Teemu Loizeau, Robin Colomban.

Pas rassurant…

Les points positifs du Mondial

Outre la prestation défensive globale, on saluera l’intensité de l’équipe sur les quatre premiers matchs et celui contre la Suisse. Le match contre le Danemark, un cran en dessous, n’est pour autant pas un vilain match en soi, les Bleus étant dans le coup jusqu’au bout (le 3e but venant cage vide). La France a lutté physiquement, avec des duels dans les bandes, une fermeture de l’accès au centre de la glace via le jeu à la crosse, et une application à dégager le palet pour exploiter la vitesse dans la neutre.

Le poste de gardien est une grande satisfaction aussi : tout juste pourra-t-on déplorer que Quentin Papillon n’ait pas joué. Le match contre le Canada n’avait plus d’enjeu et, une fois le score envolé, l’intégrer au dernier tiers aurait pu être un baptême du feu sans risque. Philippe Bozon a préféré récompenser la patience d’Ylönen, longtemps numéro 3, et vu comme le futur numéro 1, et ne pas placer Papillon en difficulté, lui qui n’avait pas joué depuis plusieurs semaines. Un choix qui se défend, mais pas forcément idéal pour l’avenir.

Parmi les autres débutants, la prestation de Vincent Llorca est à souligner. À 30 ans, il a enfin franchi le « cut » et gagné sa place. En commençant défenseur n°7, il a rapidement doublé Romain Bault et s’est installé sur la deuxième paire, avec des prestations honorables. Le gain de temps de jeu est aussi ce qui caractérise les prestations de Dylan Fabre et Fabien Colotti. Le premier n’a été utilisé qu’en infériorité aux premiers matchs, avant de s’imposer dans l’effectif et de réaliser des prestations prometteuses. Son geste technique contre le Canada pour se procurer une échappée était exceptionnel et il compte au final 7 tirs, autant que Sacha Treille ou Jordann Perret, en dépit d’un temps de jeu réduit (6:21 de moyenne). Colotti, lancé aux deux derniers matchs, n’a pas démérité non plus ni paru hors de propos. Une bonne première expérience.

La confirmation : Hugo Gallet

Trois joueurs sont sortis du lot et ont été récompensés par l’équipe en fin de tournoi lors de la remise de trophées IIHF : Yohann Auvitu (164 minutes de jeu, 25 de plus que le deuxième), Alexandre Texier (28 tirs, soit 12 de plus que le deuxième, Auvitu, et 14 de plus que le deuxième attaquant, Fleury ; 3 buts et 5 pts) et Hugo Gallet.

Le défenseur de Liiga a confirmé sa prestation remarquable au TQO par un tournoi monstrueux. Gallet signe presque 140 minutes de jeu et est l’un des deux seuls de l’équipe à terminer avec un ratio positif de +1 (avec Anthony Rech). Il compte deux buts et une passe, deux buts venant d’une bonne lecture offensive. Sa déviation contre l’Allemagne après avoir suivi le jeu et son placement en prolongation contre l’Italie témoignent d’une vision offensive que peu de défenseurs tricolores ont montré ces dernières années, hormis Auvitu et Chakiachvili. Grand gabarit, il a imposé son physique plus qu’à ses débuts, et annihilé nombre de situations en gagnant des duels dans les bandes ou en plaçant sa crosse au bon endroit. On l’a vu récupérer des actions de manière spectaculaire – son retour incroyable pour effacer un 2-contre-0 suisse vient en tête.

Gallet, 25 ans en juin, a clairement franchi un cap et n’est pas loin de devenir le défenseur numéro 1 des Bleus, grâce à sa polyvalence. La relève d’Auvitu se porte bien. Et cela n’a pas échappé aux recruteurs : on parle de lui en coulisses.

Le cas Philippe Bozon

Philippe Bozon a succédé à Dave Henderson en 2018 avec une feuille de route claire : maintenir les Bleus en élite mondiale et qualifier la France aux Jeux olympiques. La relégation de 2019 et l’échec du TQO de Riga constituent un double échec à cet objectif et une faillite du coach dans sa mission.

La pandémie a compliqué la situation et son mandat arrive à expiration seulement maintenant, à la veille des élections à la tête de la fédération française. Le coach a indiqué, lors de l’interview de fin de tournoi, son envie de prolonger l’aventure à la tête de l’équipe de France. Mais quel bilan objectif peut-on donner ?

En négatif, le double échec reste une tache indélébile. Le maintien obtenu en 2022 vient un peu redorer le blason, surtout dans la manière. La France a été compétitive à chaque match et laisse donc une impression frustrante : la « mission bleue » est accomplie, mais on sentait qu’il y avait un coup à faire. Slovaquie, Allemagne et Danemark étaient à la portée des Bleus, avec un peu plus de réalisme, et on se serait presque pris à rêver de quarts. Un Mondial 2022 qui semble donc renforcer le projet de Philippe Bozon, autant que le match contre la Lettonie au TQO, l’un des plus aboutis de la France depuis le Mondial 2017.

Les conflits larvés avec les joueurs en 2019 semblent bien plus apaisés : l’ambiance est meilleure et Bozon parait avoir fait évoluer sa méthode de communication, tirant les leçons des échecs précédents. Les refus de joueurs comme Florian Douay, Eliot Berthon ou Robin Gaborit, qui ne souhaitent plus jouer en bleu pour l’instant, traduisent a priori un certain conflit avec une partie des joueurs éligibles à l’équipe de France. Mais le temps fait son œuvre. Les générations « Henderson » partent peu à peu à la retraite, et la majeure partie de l’effectif commence à être celui piloté par Bozon depuis son arrivée en 2018.

Bozon a renouvelé l’effectif à 50% en quelques mois : huit débutants sur 25 en 2022, et la confirmation de joueurs comme Gallet ou Thiry, qui ont débuté la dernière année de Dave Henderson, par exemple. L’équipe compte encore 11 trentenaires, et le renouvellement des générations hante l’esprit du coach : « Il faut continuer le travail avec ces jeunes joueurs, les sortir le plus possible au niveau international. Là, on est sur une transition d’effectif partielle, mais elle sera peut-être plus profonde bientôt… Les Pierre-Édouard Bellemare, Stéphane Da Costa, on ne sait pas combien de temps on les aura. Il faut absolument préparer la transition avant, anticiper ce changement.«

Obtenir le maintien grâce aux vétérans mais préparer une relève loin d’être tranchante à ce niveau, mais qui devra assumer ses responsabilités très bientôt : un sacré défi.

Philippe Bozon a désormais un effectif qu’il a bâti et entraîné avec sa vision du hockey, avec un certain bonheur défensif… mais pas vraiment offensif.

La France est restée tributaire d’exploits individuels, notamment de Texier. Elle est surtout très prévisible, avec ce jeu de fond de glace, pas forcément adapté aux petits gabarits dont elle dispose. Philippe Bozon a beaucoup insisté sur les qualités de vitesse, notamment au sujet de jeunes comme Fabre ou Colotti, et il semble dommage de ne pas plus utiliser cette qualité pour des entrées en zone en contrôle, au lieu de placer un joueur à la bleue adverse, qui balance ensuite au fond pour des duels. Face à des pays comme le Canada (1m90 et 90 kg de moyenne), on ne peut pas attendre des petits gabarits tricolores de récupérer le palet. Mais est-ce un choix assumé ou subi, faute de qualités pour faire autre chose ?

Ce manque de gabarit est un autre point noir de l’avenir. Sacha Treille est l’un des rares joueurs de grande taille, et l’un des rares capables de masquer un gardien, de prendre des coups dans le slot. Son profil manque certes de vitesse aujourd’hui, mais, on l’a vu contre l’Italie, sa capacité à masquer ou dévier est d’une importance capitale. Qui pourra prendre ce rôle s’il est absent ? La non-sélection de Justin Addamo, grand gabarit évoluant en NCAA et pas même essayé en préparation, pose question. Philippe Bozon n’a pas été séduit par son patinage, mais un essai grandeur nature pendant les premiers matchs de préparation aurait pu confirmer ou infirmer cet avis.

En somme, un bilan en demi-teinte pour le sélectionneur. Les prestations ratées en 2019, en progrès en TQO et plutôt positives en 2022 témoignent d’une réelle évolution de Philippe Bozon, d’une meilleure alchimie joueurs-sélectionneur, aussi. L’impact de René Matte, qui quitte le staff après ce Mondial, n’est pas négligeable sur le jeu défensif et le jeu en infériorité. Le rôle de Yorick Treille, avec sa vision du jeu plus moderne, aussi.

Tout n’est pas à jeter dans ce mandat, loin de là. La France a affiché des progrès sensibles dans le jeu sans palet, dans une meilleure lecture défensive (identifier les joueurs dans le dos, couper lignes de tirs et de passe, mieux nettoyer l’enclave, soutien collectif pour la relance). En bref, un jeu défensif plus « professionnel », qui n’est pas sans rappeler la Suisse à une certaine époque. Celle-ci a depuis développé un réservoir offensif exceptionnel bâti autour de la vitesse. Il ne fait aucun doute que Philippe Bozon, qui a toujours regardé vers ce pays, éprouve la même ambition à terme.

Reste à voir s’il aura la confiance des nouveaux dirigeants de la FFHG, et, si oui, s’il aura les moyens de ses ambitions.

La formation et le manque d’ambition ?

Car le cœur du problème vient évidemment de la formation en club, sur laquelle le sélectionneur n’a pas la main. Peu de clubs forment réellement de joueurs au très haut niveau, avec le professionnalisme nécessaire pour atteindre un niveau correct sur le plan international. Grenoble figure en tête de liste, suivi de Rouen, Amiens… Angers ? Cergy peut-être, dont le projet a fortement fait progresser un joueur comme Pierre-Charles Hordelalay ? Et c’est malheureusement à peu près tout… et avec des degrés variables, tant, aujourd’hui, Grenoble a un temps d’avance.

Le haut niveau d’un championnat du monde élite exige une endurance, une force physique, une vitesse de patinage et de lecture du jeu sans commune mesure avec la ligue Magnus. Or, l’équipe de France se compose massivement de joueurs évoluant au pays… ou y revenant en fin de carrière, comme Fleury ou Treille, quitte à perdre alors le rythme infernal d’un championnat élite.

Enzo Guebey le résumait en fin de tournoi : le manque de concurrence et d’intensité à l’entrainement pèse. « Ce qui manque à l’équipe de France ? C’est une très bonne question… Je pense plus d’homogénéité. On a un manque d’habitude de jouer à ce niveau. Il y a sans doute un manque de compétition à l’entrainement toute l’année, et de matchs comme celui-ci. En Suisse, je suis dans un gros club et je dois travailler fort pour gagner plus de temps de jeu« , expliquait-il. En Magnus, nos jeunes Bleus ont moins de concurrence, et progressent moins vite. Les quelques matchs de Champions Hockey League, pour un seul club, ne suffisent pas.

L’éclosion internationale devient ainsi très tardive : Vincent Llorca a déjà 30 ans, Fabien Colotti 25, par exemple, et ils disputent à peine leur premier mondial. La Slovaquie alignait de son côté trois joueurs de 18 ans, déjà compétitifs. Quel joueur français de 18 ans aurait pu jouer ce mondial ? Aucun. À peine mieux en regardant les U20 où seul Tomas Simonsen, brillant au Mondial U20, aurait sans doute pu faire l’équipe s’il n’avait pas été blessé.

Nos jeunes joueurs ont du mal à s’exporter. Le cas Hugo Gallet mis à part, bien peu de joueurs prennent le risque de se mettre en danger dans un autre pays, avec la barrière de la langue, de la culture, la solitude parfois, et surtout une remise en cause d’un rôle. L’échec d’un Pierre Crinon en est un bon exemple. Et le départ à l’étranger n’est pas gage de réussite en Bleu, en témoignent aussi les performances en demi-teinte de Charles Bertrand ou Guillaume Leclerc, peu productifs sous le maillot national en dépit de leurs efforts sur la glace.

On retrouve cette hésitation chez Baptiste Bruche, Dylan Fabre ou Tomas Simonsen, quelques-uns des grands espoirs tricolores qui décident de rester encore un an en Magnus. Mélange de manque d’ambition et surtout de manque d’opportunités, ces joueurs, et bien d’autres, risquent de stagner encore dans un championnat au confort rassurant. On voit pourtant l’écart de niveau sensible entre les « étrangers » (Texier, Gallet, Auvitu, Claireaux, Perret) et les « Magnusiens ». Le rêve de NHL, graal des hockeyeurs, parait inaccessible aux joueurs Français. Texier a pourtant montré le chemin.

Malgré tout, le contexte international limite aussi les opportunités : les joueurs occidentaux boudant la KHL compte tenu de la situation politique, ils se décalent sur les meilleures ligues européennes, saturant un peu plus le marché. L’image de la Magnus et de l’équipe de France compliquent la situation pour « vendre » le CV des meilleurs espoirs tricolores. Partir oui, mais partir bien, quitte parfois à reculer. Après tout, Pierre-Edouard Bellemare a commencé comme 13e attaquant en deuxième division suédoise… Y-a-t-il un meilleur modèle à suivre ?

« Pour viser les quarts, il faudrait des joueurs d’un autre calibre« , soulignait Philippe Bozon. Il a évidemment raison.

Le Mondial 2023

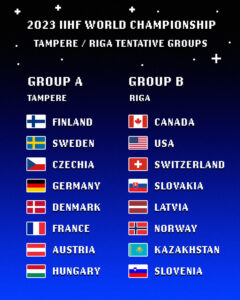

Il semble que les Bleus seront intégrés au groupe de Tampere, avec la Finlande, championne du monde et olympique, la Suède, bête noire des Bleus, la Tchéquie médaillée de bronze, l’Allemagne quart de finaliste, le Danemark, l’Autriche et le promu, la Hongrie. Un groupe officieux, affiché par les comptes de réseaux sociaux de l’IIHF avec la mention « provisoire », car potentiellement sujet à des inversions d’équipes.

Un groupe très compliqué face à des équipes qui réussissent peu à la France. L’Autriche, très proche de l’équipe de France, affiche des progrès notables et compte de grands espoirs tels que Marco Rossi ou Marco Kasper. La Hongrie se structure bien et progresse. Il faudra impérativement prendre des points contre ces deux équipes pour accrocher le maintien.

En l’état, vu les faiblesses au poste de centre et les incertitudes sur la disponibilité des meilleurs joueurs évoluant en Amérique du nord, il semble inévitable que la France ne puisse viser mieux qu’un maintien. Le scénario du pire, avec absence des NHLers et Nord-américains (Bellemare, Roussel, Texier, Boudon), blessure des stars européennes assez fragiles (Auvitu, Da Costa) exposerait vraiment les Bleus, qui dépendent plus que les autres de leurs rares joueurs d’envergure internationale.

Ce ne sera pas une mission simple… Il faut s’attendre à un “match de la mort” contre la Hongrie, particulièrement. En espérant que les Bleus aient conservé leurs forces, car, on l’a vu avec un septième match compliqué cette année, le rythme infernal du Mondial est encore difficile à digérer pour cet effectif.