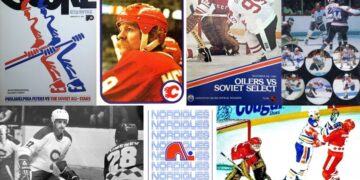

Après avoir évoqué la dernière saison des Nordiques de Québec, du rêve au cauchemar, à l’occasion du 25e anniversaire de leur déménagement à Denver, revenons sur les dates marquantes, les grands moments, connus ou méconnus, de l’équipe « fleurdelisée ». En voici la première partie.

1972 L’aventure de ceux qui allaient devenir les Nordiques aurait dû commencer… à San Francisco. Les investisseurs n’étaient plus à même de financer l’équipe sur la côte ouest pour concourir dans la World Hockey Association. La place était donc vacante et les droits de la franchise ont été transférés à six Québécois : Marius Fortier, Jean-Marc Bruneau, John Dacres, Marcel Bédard, Jean-Claude Mathieu et Léo-Paul Beausoleil, qui ont mis la main au porte-monnaie pour installer l’équipe dans la « Belle Province ». L’équipe va alors arborer un logo à l’identité québécoise très forte : le bleu-blanc-rouge pour l’héritage français, l’igloo en référence au nord canadien et la fleur de lys, symbole de la province du Québec. L’Amérique française avait donc une alternative au Canadien de Montréal au plus haut niveau, dans une ligue concurrente à la NHL qui possédait sur son circuit des vedettes comme Gordie Howe ou Wayne Gretzky.

Le saviez-vous ? Le premier entraîneur de l’histoire des Nordiques de Québec est une légende, un ex-joueur vedette à la carrière de coach toutefois éphémère. Tout le monde croit à une blague lorsque les Nordiques nomment Maurice Richard, l’icône montréalaise, pour diriger la nouvelle équipe de la « Vieille Capitale ». Mais le « Rocket », qui a mis fin à sa carrière de joueur douze ans auparavant, restera à ce poste durant… deux matchs, peinant à appréhender ces nouvelles fonctions et l’immense pression québécoise. Ce sera la seule et unique expérience de coaching pour Richard. Maurice Filion lui succédera au poste d’entraîneur pour la saison 1972-1973, avant de devenir un Directeur général marquant dans l’histoire des Nordiques.

1972 Le 11 octobre 1972, les Nordiques de Québec jouent le premier match de leur histoire, perdu contre Cleveland 2-0.

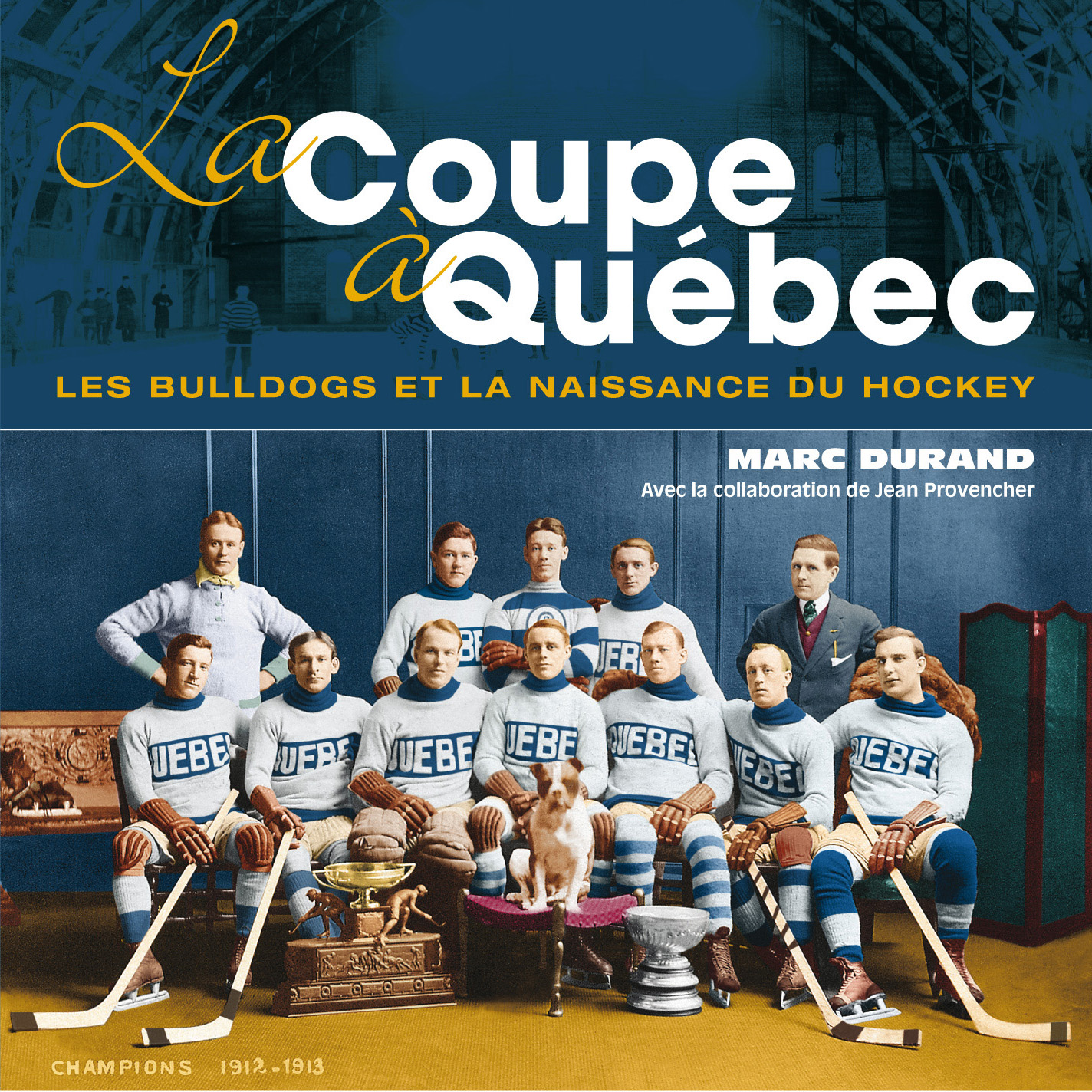

1977 Cette année-là, rien n’arrête les Nordiques. Ni les Soviétiques, ni les autres équipes du championnat. Québec remporte en effet la Coupe Avco, remise à la meilleure équipe de la WHA. La finale face aux Jets de Winnipeg est serrée puisque sept manches sont nécessaires. Québec parviendra à se relever d’une déroute 3-12 (!) pour remporter le dernier match décisif… 8-2, grâce à un excellent Richard Brodeur devant les buts. 65 ans après la Coupe Stanley de 1912, Québec remporte un nouveau trophée. 11 461 spectateurs (pour une capacité de 10 000 dans le Colisée), des dizaines de milliers de personnes présentes durant la parade des joueurs avec la coupe, dont les écoliers en congé, c’est une ville passionnée qui abrite et qui a adopté définitivement les Nordiques.

1979 La WHA était à bout de souffle, et sa disparition est une aubaine pour la NHL, qui a alors la possibilité de récupérer certains marchés : Edmonton, Winnipeg, Hartford et Québec font partie du plan d’expansion de 1979. Les dirigeants des Nordiques exultent car ils cherchaient depuis quelques années à intégrer la NHL, avec le rêve d’instaurer une profonde rivalité avec le Canadien de Montréal.

1979 Le 10 octobre 1979, les Nordiques de Québec jouent le premier match de leur histoire en NHL, qu’ils perdront 5-3 face aux Flames d’Atlanta, dans un Colisée bondé avec 12 000 personnes. Le spectacle était tout de même au rendez-vous puisque, après avoir été menés 4-0 après deux périodes, les Nordiques réagiront dans le troisième tiers-temps avec un triplé de Réal Cloutier. Une bonne impression au parfum de victoire constatée dans les journaux.

1979 Trois jours plus tard, l’équipe fleurdelisée dispute sa deuxième rencontre… au Forum de Montréal. Le Canadien est quadruple champion en titre et certains de ses joueurs prédisent même une raclée. Il n’en sera rien. Montréal s’imposera dans la douleur 3-1, et les Nordiques auront leur revanche deux semaines plus tard par un score de 5-4 sur la glace du Colisée. Le début d’une profonde rivalité que résumait ainsi la star des Nordiques Alain Côté à Radio Canada : « Nous avions beaucoup de francophones, Montréal en avait beaucoup aussi. Deux compagnies de bières comme propriétaires, ainsi que d’autres paramètres. Mais cela a été une belle expérience. Surtout jouer au Forum, j’adorais ça. »

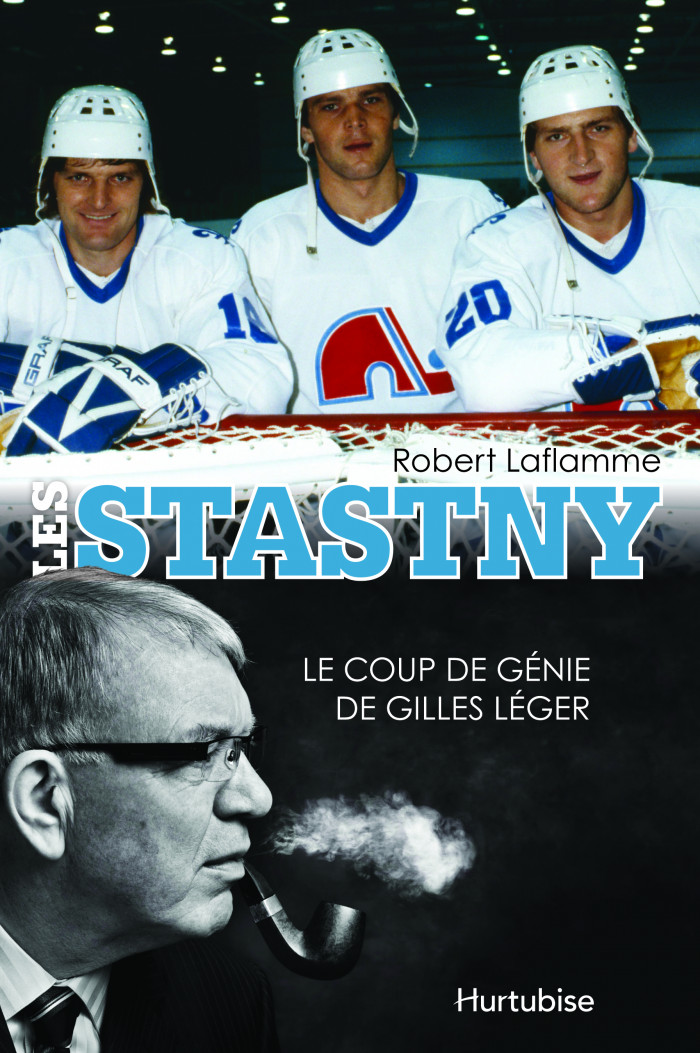

Ces deux garçons, ce sont les frères Anton et Peter Štastný, futures stars à Québec. L’aîné Marian les rejoindra un an plus tard. Peter Štastný, le plus doué des trois, sera capitaine des Nordiques pendant cinq saisons, et certains n’hésitent pas à la désigner comme le plus grand joueur de l’histoire de la formation à la fleur de lys.

Le saviez-vous ? Gilles Léger était déjà à l’origine d’une exfiltration, celle de Václav Nedomanský, lui aussi tchécoslovaque, vice-champion olympique aux JO de Grenoble en 1968, champion du monde en 1972 et… idole des frères Štastný. Léger officiait pour les Toronto Toros en WHA en 1974 quand il est parvenu à ses fins en faisant venir Nedomanský. Ce dernier avait demandé la permission aux autorités tchécoslovaques pour prendre quelques vacances en Suisse, un prétexte pour fuir en lieu sûr à Zurich avant de rallier le Canada.

À suivre…